« Rapho, histoire d’une amitié » par Raymond Grosset

Pendant plus de quarante-cinq ans ma première pensée au réveil a été en général pour les coups de téléphone, les rendez-vous, les lettres à faire qui allaient se succéder dans la journée et jamais je ne suis allé au bureau comme à une corvée !

J’avais ressenti ce sentiment après cinq ans passés au laboratoire de la Paramount à Saint Maurice, entre 1932 et 1937 et c’est pourquoi je l’avais quitté pour partir en Finlande monter un laboratoire de développement de films cinématographiques pour une société finlandaise, Suomi Filmi, modernisant son laboratoire avec du matériel de développement continu d’origine française.

Pourtant, ouvrir en décembre 1945 une Agence Photographique sans argent et sans connaître le métier n’était pas sans poser quelques problèmes !

Ma décision n’avait rien de très réfléchi : je n’avais guère envie de retourner dans un laboratoire de cinéma après sept ans d’interruption. Je retrouvais une France dont je n’étais pas très fier, perdue dans des histoires de marché noir, de résistance et de collaboration

Une France aux moyens de transport réduits, aux coupures d’électricité quotidiennes, à une monnaie sans valeur.

La vie à l’étranger m’avait montré à quel point mon adolescence s’était déroulée dans un pays impuissant devant la montée hitlérienne, avec un moral de vaincu sur le plan démographique, économique, bref un pays de vieux tourné vers le passé -, la belle vie avant 1914 !,- et non vers l’avenir.

Je retrouvais la vie en France avec un certain plaisir, mais en étranger !

Comme ces américains désargentés appréciant la convivialité de la rue de la Huchette.

Tous mes amis d’avant guerre s’étaient dispersés, l’un vivait à Barcelone, les autres comme Ylla à New York. Seule restait à Paris Ergy Landau, qui, photographe hongroise, juive, se refusant à porter l’étoile jaune, avait par miracle survécu sans être dénoncée.

C’est elle qui en novembre 1945, très amie avec le directeur du quotidien Franc Tireur, me proposa de rouvrir l’Agence de Photo Rapho que Charles Rado avait ouvert en 1933 à Paris. Charles Rado était un Hongrois ayant travaillé plusieurs années à Berlin au service photo de l’éditeur allemand Ullstein.

Très cultivé, frère d’un psychanalyste très connu à New York, Charles était d’une sensibilité accentuée par un état de santé délicat. Il avait groupé autour de lui un certain nombre de photographes pour la plupart Hongrois d’origine, comme Brassaï.

C’est lui qui, avec sa concurrente Maria Eisner, a lancé ce genre d’agences travaillant à la commission et non plus employant des photographes salariés.

Ce lien nouveau, assurant au photographe une indépendance identique à celle d’un peintre vis à vis d’une galerie assurant la représentation, a coïncidé avec l’essor des grands magazines illustrés, en Allemagne d’abord, puis en France (Match), aux Etats Unis (Time et Life), en Angleterre (Picture Post) et en Italie (Epoca).

Bien sûr, la photographie n’était pas pour moi une activité inconnue mais elle provoquait en moi deux sentiments opposés : répulsion et attirance !

Répulsion parce que pendant toute mon enfance j’ai vu mon père passionné de photos, réalisant des photos de famille avec un véroscope Richard et que j’étais devenu allergique à l’odeur d’hyposulfite de soude trônant dans la salle de bains ! Les papiers au citrate exposés au soleil dans des châssis faisaient apparaître des groupes familiaux figés et d’une netteté relative. Les objectifs à long foyer et d’une ouverture réduite, et les émulsions lentes de l’époque limitaient les succès et j’avais pris en horreur ce qui pour mon père était une distraction qu’il aurait voulu me faire partager.

Attirance, car dès 1928 j’avais été en contact avec des jeunes originaires pour la plupart d’Europe Centrale, artistes venus en France pour continuer leurs études, et qui, pour survivre, utilisaient la photographie pour s’assurer quelques rentrées.

Très au courant des recherches poursuivies en Allemagne par le Bahaus, ils avaient tous adopté ce nouvel appareil, le Rolleiflex 4×4 puis le 6×6 qui permettait enfin de réaliser des photos vivantes qui m’enchantaient.

Grâce à eux je me réconciliais avec la photo !

J’avais donc une bonne connaissance de la photographie moderne mais ignorais par contre tout de l’utilisation commerciale de ces photos et en particulier de l’utilisation par la Presse

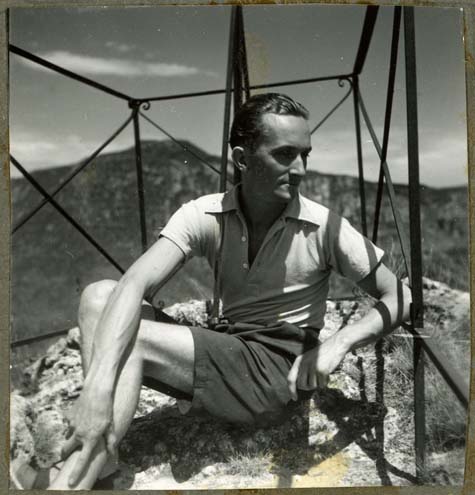

Raymond Grosset (21 février 1911 – 6 avril 2000)

Tous droits réservés (Texte non daté)

De la cordonnerie à la photographie

en passant par les godillots

Raymond Grosset va vite apprendre le métier d’agent de photographes et les dures réalités économiques de l’édition et de la presse. Si sa « mémoire d’enfant est peuplée de souvenirs de grands-pères cordonniers. Il y avait le père de mon père, cordonnier de luxe à Paris, le père de ma mère (le père Denis, marchand de chaussures à Saint-Brieuc) et comme ils étaient amis dans le même métier, et tous deux de Loudéac, il était normal que leurs enfants se marient un jour et qu’un petit-fils et fils de cordonnier trouve chaussure à son pied avec la photographie.

« Le hasard a voulu qu’au cours de vacances en montagne en 1928, ma famille fasse la connaissance d’une vieille dame (elle avait 32 ans quand j’en avais 17) qui se promenait avec sur le ventre une petite boîte minuscule dans laquelle on voyait la photo dans la dimension du négatif : le premier Rolleiflex importé en France par Ergy Landau, une photographe professionnelle hongroise, établie en France depuis 1923 et en relation avec Moholy Nagy et le Bahaus. Pour un enfant rebuté par les 9×12 Kodak et les négatifs toujours flous et sous exposés, c’était fascinant. » note Raymond Grosset.

La photographie peut être séduisante.

Après son service militaire effectué en Algérie en 1930, il se lie à Paris avec un groupe de jeunes étrangers, Hongrois et Allemands pour la plupart, qui gravitaient autour de la photographe Ergy Landau. Elle avait un studio rue Lauriston à Paris pour photographier le monde littéraire. A l’inverse de la mode d’alors, ce groupe considère que la photo moderne c’est l’amour de la vie, le mouvement. Axes principaux de la photographie qu’il défendra toute sa vie a l’agence Rapho.

Cette homme tranquille, qui, comme ses enfants à la modestie de l’artisan et beaucoup de timidité, a – comme on dit – « fait une guerre en héros. ». Engagé dès juin 1940 dans les Forces françaises libres du Général de Gaulle, il est décoré de la Legion of Merit, la plus haute distinction accordée à des militaires étrangers par les USA. J’écris ça pour le faire sourire car son fils Mark me disait que son père « avait horreur des décorations et des souvenirs de guerre ». Mais après tout, l’homme qui met Flaubert en exergue raconte avec l’humour que ceux qui l’ont connu lui connaisse : « Comment en Tunisie, j’ai fait prisonnier un général de Corps d’Armée italien à moi tout seul. » Qu’est-ce qu’il a dû se marrer le Robert Doisneau quand Raymond, pour une fois, lui a raconté le coup de la décoration. Lui qui s’est trouvé bien emmerdé quand on lui a imposé la Légion d’Honneur. Les décorations de ces hommes là, ce sont de joyeux tintement de verres..

« J’ai vécu la période 1940-1945 à 30-35 ans, j’étais auparavant un jeune adulte encore hésitant sur les voies où m’engager et je suis sorti de la guerre avec une expérience incomparable des individus.» écrit Raymond Grosset. « Les situations exceptionnelles dans lesquelles je me suis souvent trouvé, Londres en 1941, l’Etat Major de la 1ère Brigade devenue la 1ère Division Française Libre de 1941 à 1945, m’ont permis de juger, d’observer les hommes dans des périodes de détresse ou d’enthousiasme. Individualiste de tempérament, je cherchais, dans les situations collectives à garder la tête froide, cherchant toujours à me différencier des autres. C’est peut être la raison pour laquelle j’ai attiré l’attention et été souvent chargé de missions qui auraient normalement exigé un officier de grade plus élevé »

A sa démobilisation fin 1945, son groupe d’amis est éparpillé : son amie Ylla est aux USA avec le fondateur de Rapho, Charles Rado. Sur les conseils d’Ergy Landau, il reprend Rapho et s’installe dans une petite pièce de l’appartement familial avec le téléphone de la famille, pas d’argent mais personne n’en n’a à ce moment là.

Robert Doisneau, Emile Savitry, Willy Ronis le rejoignent. La presse française est sans moyens et dominée par les titres communistes et catholiques. Les commandes sont très rares et mal payées. Les photographes travaillent sur des idées à eux (Doisneau : la banlieue, la Joconde, le nu dans la vitrine). « La première commande d’une photo couleur : un portrait de Bidault pour Newsweek : film envoyé de New York, développé à New York ! On travaillait en aveugle ». Et plus loin dans les notes « Gros handicap : nos photographes ne parlent pas l’anglais, aucune chance pour des commandes réalisées avec des journalistes américains. Seule Sabine Weiss aura entre 1955 et 1960 une collaboration régulière avec Holiday ».

Mon vieux Robert

Raymond Grosset aime la vie, le mouvement comme son ami Robert Doisneau pour qui il écrira à sa mort

« Tu viens de te cacher derrière le rideau des souvenirs, mais en laissant derrière toi une telle richesse que nous n’avons pas fini d’en faire le compte. » pour aussi assurer : « Nous nous sommes bien amusés, te souviens-tu de cette commande de « Cavalcade » en 1947 où à 8 heures du matin, dans un Elysée absolument désert, nous sommes tombés sur un Vincent Auriol en robe de chambre. » (ndlr : Vincent Auriol est Président du Conseil l’équivalent de Président de la République)

Après guerre, la presse française n’a d’yeux que pour les reportages d’origine américaine. C’est le temps de la suprématie de LIFE et des reportages de ce qu’on nommera la photographie humaniste. Mais dit Raymond Grosset il y a Bill Brandt.

Edouard Boubat, « un jeune amateur vivant dans deux chambres de bonne à La Fourche a trouvé à Réalités le magazine convenant à son talent. ». L’agence grandit avec Robert Doisneau, Emile Savitry, Jacques Lartigue, Brassaï…

Je ne vais pas vous faire, ici, ni la nécro, ni la bio de Raymond Grosset. Simplement il y a cette coïncidence troublante de dates : 6 avril 2000, décès de Raymond Grosset, 6 avril 2010, la 12ème chambre du tribunal de commerce de Paris statuera sur l’avenir des agences du groupe Eyedea, parmi lesquelles, l’agence Rapho. (Lire l’Affaire Eyedea)

Je souhaite que la lecture des lignes de Raymond Grosset éclairent les femmes et les hommes qui ont, pour une petite ou une grande part, quelque chose à dire sur l’avenir de ce morceau d’Histoire et ce monceau de talents dans toutes les agences du groupe. Rappelez vous :11 000 photographes concernés. Le passé et l’avenir d’un métier, c’est ça qui est jugé.

Postface

L’amitié court toujours

La publication de ce texte exclusif et de notes de Raymond Grosset, je la dois à l’amitié d’une famille d’amoureux des photographes et de la photographie : les Grosset. J’ai connu cette famille à travers l’exigence professionnelle de Raymond Grosset. Au printemps 1971, au sortir d’une période de journaliste-stagiaire à Combat, j’entrais comme journaliste-iconographe à l’hebdomadaire, de « la vie en vert » : Rustica. Nicolas le jardinier, qui fit une belle carrière à la télévision voulait pour la Une de Rustica, des photos de « tomates qui saignent »… Je lui trouvais, rue d’Alger, de superbe 4×5 inches de jardin à la française pour les horoscopes de Madame Soleil.

« Rapho ! » s’exclama avec horreur le rédacteur en chef de vos jardins « Tu n’y penses pas, il facture même les photographies perdues ou abîmées. » J’étais ravi, il y avait donc une agence de photos qui travaillait honnêtement à Paris.

Deux ans plus tard, quand mes amis et moi fondèrent la première agence photo liée au quotidien Libération, ce sont les conseils de Raymond Grosset que je vins chercher dans l’appartement bureau de la rue d’Alger. J’y retournais en 1980, pour fonder La Compagnie des Reporters avec notamment Philippe Charliat, photographe diffusé par Rapho. L’arrivée de Mark Spencer Grosset dans notre compagnie fut déterminante pour les choix de certains photographes. Une belle amitié m’unit alors au fils, jusqu’au moment où il partit fonder Black Star France puis rejoindre Barbara, sa mère, et Raymond, son père, rue d’Alger à Rapho. En disparaissant, Mark m’a permis de découvrir sa sœur Kathleen, aujourd’hui encore à Rapho.

Pour être honnête avec le lecteur, et finalement dire d’où je parle : je dois également ajouter – à propos de mon engagement – sur l’affaire Eyedea, que la première photo que j’ai vue en ouvrant les yeux est une photographie de ma mère, en aviatrice, signée Robert Doisneau / Rapho.

Michel Puech

Tous droits réservés sur tous les textes et toutes les photographies.

Aucune republication sans autorisation préalable des auteurs ou ayants-droits.

Mes remerciements vont à Kathleen Grosset pour sa confiance et son amitié. Elle est évidement la source de la documentation exceptionnelle à laquelle j’ai pu accéder pour ce billet, à la famille Doisneau et l’Atelier Robert Doisneau, aux photographes Michel Baret, Philippe Charliat, Peter Hamilton, Elise Hardy, Fouad El Khoury, Valérie Winckler, Tomislav Nikolic qui ont mis des documents à ma disposition et à Geneviève Delalot pour les corrections et vérifications.

Dernière révision le 21 août 2024 à 11:58 am GMT+0100 par la rédaction

Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi

Qui sommes nous ?

Qui sommes nous ?