Le 7 novembre 1956, à Budapest en Hongrie, sur une barricade de l’insurrection contre l’invasion des troupes soviétiques, Jean-Pierre Pedrazzini est mort. Il avait 29 ans. Il photographiait pour Paris Match. C’est mon premier souvenir de photographe tué ou disparu au champ d’honneur du journalisme. J’avais huit ans.

En novembre 1956, je baignais déjà dans « La Presse ». Mon père tenait « La Grosse Pipe », une boutique de journaux et bureau de tabac à Troyes en Champagne, et j’étais chargé de compter les journaux invendus. Paris Match n’était jamais dans la liste des invendus, mais dans celle des « réassorts » que j’allais chercher en courant au dépôt principal des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP).

Des années plus tard, jeune homme fasciné par le talent de Gilles Caron, sa disparition le 5 avril 1970 au Cambodge sonna comme un fraternel avertissement. Je m’apprêtais à quitter le « douillet confort » de l’étudiant en journalisme pour la vie active, comme freelance dans un collectif de photojournalistes.

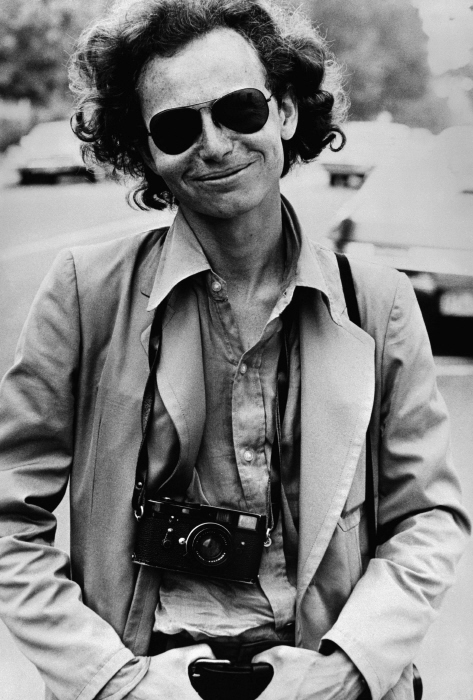

Cinq ans plus tard, le 27 avril 1975, Michel Laurent, de Gamma

Cinq ans plus tard, le 27 avril 1975, Michel Laurent, de Gamma, disparaissait à son tour sur une route asiatique. Lui, je l’avais plusieurs fois croisé en reportage. Son élégance, tant professionnelle que vestimentaire me l’avait fait remarquer. Il semblait un poète perdu dans la troupe de soudards que formait l’hétéroclite petit groupe de photographes de la cour de l’Elysée. Sa disparition me glaça.

Est-ce que cela valait vraiment le coup ? L’information était-elle à ce prix ? Tout jeune journaliste ne peut que se poser ces questions. Et chacun y répond comme il peut. Avec raison ou avec passion. Et ni l’une, ni l’autre, ne sont condamnables, c’est pourquoi tous les discours enjoignant les jeunes photographes à ne pas aller sur les fronts, me paraissent ridicules. Au nom de quoi interdire à de jeunes freelance d’aller en Syrie ou ailleurs ? C’est un faux débat. Dans le monde, l’information de proximité fait plus de morts que les correspondances de guerre !

Sur les 89 journalistes tués en 2012 et recensés par RSF et l’ICP, aucun n’avait choisi de mourir pour son métier, mais presque tous en avaient accepté la possibilité. Et c’est cela que le public – et les pouvoirs publics – ne comprennent pas.

Cette incompréhension est choquante de la part de nos élus. Elle sous-entend qu’ils peinent à s’imaginer que des femmes et des hommes risquent leurs vies en conscience pour que les autres, eux, vous, nous, moi, connaissions la vérité.

Autant dire qu’ils rabaissent leurs engagements politiques à un job comme un autre !

L’initiative « A Day Without News ? » est donc excellente puisqu’elle entend rappeler au public et aux pouvoirs publics les conditions de vie et de mort des journalistes.

A notre époque de « mondialisation », des corps constitués et/ou des Etats peuvent cibler des journalistes en toute impunité. Seule l’intervention d’une justice internationale peut prouver au public que ces femmes et ces hommes n’ont pas été tués « par hasard » ou parce qu’ils « prenaient trop de risques », mais parce qu’un pouvoir juge qu’il n’est pas bon pour lui que quelqu’un témoigne d’une situation donnée, qu’il veut camoufler.

La Justice française est bien indigente en moyens pour savoir qui a tué Rémi Ochlik. Mais si l’enquête se poursuit, un jour on saura peut-être comment et pourquoi, un tir a abattu Marie Colvin et Rémi Ochlik à Homs le 22 février 2012.

Et si « A Day Without News ? » est repris et soutenu par le plus grand nombre, peut-être qu’un jour nous saurons dans quelles conditions exactes ces journalistes ont été tués et qui sont les coupables de tous ces morts.

Photographe, photoreporter, photojournaliste, correspondant de guerre, peut importe le nom que l’on donne à ces vies de curieux, de flâneurs le plus souvent sans salaire, de corsaires de l’information. Ces vies sont dures. Bien plus rudes que ce que le cinéma et même les documentaires nous montrent.

Il y a les Capa, les Caron, les Ochlik, toutes ces belles gueules présentées sur papier glacé et puis il y a la réalité. Leur mort affreuse et les difficultés de ceux qui leur survivent. Ces vies ballotées par des cauchemars aux noms de villes : Alger, Saigon, Sarajevo, Grozny… ou de pays : Syrie ! A côté des morts, et des blessés que l’on oublie trop souvent, il y aussi la troupe des « Sans blessures apparentes ». Des vies peuplées de morts.

Dans cette profession, dans ce club, on répugne à parler de la mort. On répugne à parler de soi. A la confession, on préfère l’autocensure. On revient de reportage. On reprend sa vie à Paris, à New York ou ailleurs sans se plaindre.

Pourtant chaque jour, les reporters font le tri dans les enfers du monde pour nous montrer que ce qui est « montrable » ! Le public trouve souvent que l’on montre trop d’horreurs mais il n’imagine pas un instant, que ce qu’on lui montre, n’est qu’une version soft de l’enfer de la réalité !

Michel PuechDernière révision le 28 mars 2024 à 11:12 am GMT+0100 par

Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi

Qui sommes nous ?

Qui sommes nous ?