La 26ème édition du festival de photojournalisme Visa pour l’image débute ce week-end à Perpignan, deux semaines après l’ignoble exécution du photographe américain James Foley par les terroristes de l’Etat islamique . Encore une fois, la diffusion des images de violence pose question.

«Si Visa pour l’image 2014 est violent c’est parce que le monde est violent » a déclaré cette semaine Jean-François Leroy, directeur du plus important festival de photojournalisme, interviewé par la presse catalane.

73 journalistes ont été tués en 2013 et cette année, en 2014, à l’heure où j’écris, ils sont déjà 44 à être recensés par Reporters Sans Frontières (RSF).

Pas une année, où de Perpignan à Bayeux, où est décerné le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, la communauté des reporters ne déplore de nouvelles pertes.

Le 4 avril 2014, Anja Niedringhaus d’Associated Press a été tuée par un policier afghan, le 13 mai 2014 la jeune photographe freelance, Camille Lepage l’était en République centrafricaine, le 24 mai 2014 en Ukraine, Andrea Rocchelli, un photojournaliste italien était tué en compagnie d’un confrère russe…

Je ne parle ici que des reporters photographes occidentaux, mais dans la liste des 44 journalistes tués, les reporters arabes paient maintenant un très lourd tribut. Parmi eux, nombre de caméramans qui ont, comme les photographes, l’obligation d’être en première ligne et ce, trop souvent, pour des salaires de misère.

Au cœur d’une enquête en cours sur les conditions de travail et de sécurité de la profession de reporter, Alain Mingam, vice-président de Reporters sans frontières (RSF) le souligne : « Le mythe du reporter de guerre, valeur refuge d’une génération confrontée au chômage, s’amplifie parallèlement à la multiplication des conflits qui se banalisent et désamorcent en chacun de nous, par habitude et lassitude, l’image des violences qu’elle génère. Il y a une double méprise : une course à la prise de risque sans assurance – sauf celle mise à disposition par RSF – et une baisse drastique des revenus notamment pour les photojournalistes »

Ces dernières années, les budgets reportage des grands médias de référence n’ont cessé d’être réduits tandis que de nouveaux médias – les « pure players » – se développent avec des rédactions moins expérimentées. Et de toute façon, tous font de plus en plus appel à des freelances, des pigistes, mal rétribués, mal ou pas assurés.

N’oublions pas non plus que les guerres ne sont pas les seules causes de décès dans la profession, nombre de journalistes meurent d’avoir dénoncé la corruption, les trafics en tous genres. La confrérie des reporters a encore bien en mémoire l’assassinat en 2009 au Salvador de Christian Poveda, réalisateur du documentaire « La vida loca ».

Une guerre de communication où la presse est prise au piège…

Le comble de l’horreur a été atteint le 19 août dernier quand un ex-rappeur britannique – selon le Sunday Times – a égorgé, devant la caméra, James Foley détenu par l’Etat islamique depuis novembre 2012.

Avec le film de cet assassinat posté sur YouTube, les djihadistes semblent prendre la presse au mot : vous voulez des images ? En voilà !

Avec les mêmes moyens techniques que la presse, les terroristes de l’Etat islamique ripostent aux images de leurs violences que les reporters tentent de capter pour les dénoncer.

A la demande de la famille du photographe, la vidéo a fait l’objet d’une juste campagne sur les réseaux sociaux pour que les internautes ne la relaient pas. Très bien.

Pourtant cette censure, pour légitime qu’elle soit, pose des questions auxquelles la presse a déjà été confrontée avec l’assassinat en 2002 de Daniel Pearl du Wall Street Journal.

Que montrer au public ? On ne montre pas la vidéo, mais on publie des photos issues du film… Certains médias ont « flouté » le visage du journaliste bien que personne ne puisse ignorer de qui il s’agissait.

Pour ceux qui ont publié ces images, et en particulier les journaux du groupe australien de Rupert Murdoch : « Cacher la réalité brutale de ce qui se passe sur la planète ne servira les intérêts de personne » (Julian Clarke, président de News Corp Australia dans une interview au quotidien anglais The Guardian). C’est dans cet esprit, qu’il y a un an, Paris Match publiait, en double page, les photos d’une séance de décapitations en Syrie par les mêmes djihadistes.

« Dans ces situations, tu as envie de partir en courant, mais tu restes. Je ne photographie pas pour dénoncer, ce n’est pas mon boulot, mais pour l’histoire. J’ai été plusieurs fois appelé par les familles ou les avocats des victimes pour que mes images soient produites en justice » explique Patrick Robert, grand reporter de l’agence Sygma, qui a assisté à plusieurs exécutions sommaires. « Je ne suis pas un militant. Je ne suis pas là pour dénoncer la guerre. Tout le monde sait que la guerre est horrible. Mon job c’est de témoigner, de ramener l’info…. Après, chacun choisit de publier ou pas. »

« Je n’ai jamais aimé faire des photos de cadavres » confie Marc Charuel, grand reporter, « je ne l’ai fait que pour montrer l’intensité des combats. Et au moment de la sélection, j’écarte les photos trop horribles pour qu’elles ne soient pas diffusées… Il faut toujours penser aux familles… »

Ce questionnement est récurrent chez tous les hommes d’images. Aucun d’entre eux n’y échappe, sauf qu’aujourd’hui la vitesse de diffusion de l’information ne permet pas toujours la réflexion car les reporters doivent télécharger très rapidement leurs images numériques et les éditeurs, eux, sont confrontés à une concurrence à la seconde près. Du temps de l’argentique, la lenteur des transmissions et de traitement des films autorisait une réflexion plus « à froid ».

« Nous sommes passés des images de guerre à une permanente guerre des images. Chaque camp essaie d’utiliser les images à son profit, de Bagdad à Gaza, Jérusalem ou Damas, Washington ou Paris. Nouvelle guerre de communication qui justifie de tout pouvoir intégriste, djihadiste, l’interdiction de toute présence de journalistes, devenus les otages dans tous les sens du terme, d’une surenchère macabre, politique et financière » constate Alain Mingam qui a toujours en mémoire l’exécution d’un traître pendant la guerre en Afghanistan contre l’occupant soviétique. Une photo qui lui a valu un World Press.

« Les télévisions et la presse ne se sont pas privées de diffuser l’humiliante parade des prisonniers de guerre ukrainiens à Donetsk pour dénoncer le non- respect par les milices prorusses des Conventions de Genève. Le serpent se mord la queue. La société du spectacle de la guerre a généré en temps réel le cancer de ses excès dans l’hyper-réalisme, qui gangrène une presse victime consentante d’une course à l’horreur non acceptable mais publiable pour respecter le devoir d’informer et le droit à l’information. » précise Alain Mingam.

« On est souvent traité de charognard, mais quand le temps a passé, nos images deviennent des documents historiques. » affirme Patrick Robert.

Le débat est complexe. Montrer ? Cacher ? Qui ? Quoi ?

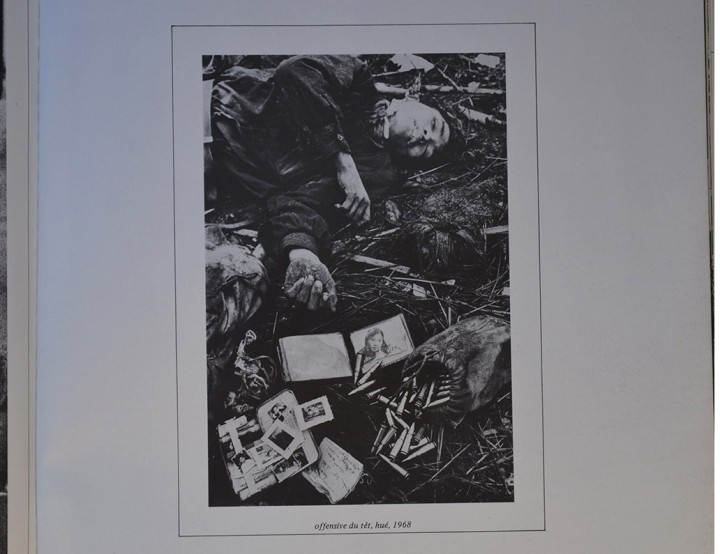

Lorsque le grand reporter anglais Don McCullin photographie le cadavre d’un homme, dont on voit bien le visage, avec près de lui ses papiers d’identité et des photos de famille, il montre ainsi que le terroriste de l’heure, un soldat vietcong, est aussi un homme. Et ce vietcong n’est plus aujourd’hui considéré comme un ennemi. S’il y avait besoin d’une preuve, cette photographie était exposée en 2013 à Perpignan. Cette année, à l’initaitve de Patrick Chauvel, ce sont les photographies des soldats-photographes « Ceux du Nord », qui sont exposées à Visa pour l’image, pour l’histoire !

L’image, issue de la vidéo, où apparaissent James Foley et son bourreau, rappelle d’ailleurs étrangement celle de l’exécution sommaire, le 1er février 1968, d’un présumé vietcong par le chef de la police du sud du Viêt Nam. C’est une des photographies les plus connues d’Eddie Adams d’Associated Press. Remarquée par John G Morris, elle a fait en son temps la une du New York Times. Mais il s’agissait d’un asiatique, d’un vietcong et pas d’un journaliste occidental.

Combien de colonnes pour un journaliste mort ?

L’autre grande question soulevée par l’odieux assassinat de James Foley, c’est la place que la presse lui a consacré. La question se pose à chaque mort de reporter, à chaque prise d’otage.

La question soulève des polémiques dans la profession. Il y a ceux qui refusent la médiatisation : « S’il m’arrive quelque chose » précise Patrick Robert, « je n’aimerai pas qu’on en parle au journal télévisé tous les soirs. Si je suis pris en otage, je n’aimerai pas qu’on dépense l’argent de l’Etat. Nous faisons un métier dangereux, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a les pompiers, les policiers etc. Si je suis tué, c’est tant pis pour moi. J’ai choisi ce métier que j’aime et j’en assume les risques. »

« Et la photo de ta mort ? » Comme d’autres, mon interlocuteur, ne comprend pas pourquoi il faudrait faire une différence entre les morts…

Pourtant si l’on n’hésite pas à publier des photographies où l’on voit des femmes, des enfants, des civils ou des militaires atrocement blessés, ou morts, on ne peut s’empêcher de remarquer qu’ils sont souvent moyen-orientaux, africains, asiatiques mais rarement occidentaux. Et surtout, pas journaliste !

Penser aux familles ? Certes, mais de toute façon il y a peu de chance qu’une famille de Centrafrique, du Mali, de Gaza, d’Afghanistan, d’Irak ou de Syrie trouve le chemin d’un tribunal pour se plaindre d’une atteinte à la mémoire et au respect dû aux morts.

Au printemps dernier, j’ai été pris à partie sur Facebook par des confrères pour avoir soutenu, dans un article publié ici même, le film d’Amine Boukris « War reporter » qui, pendant quelques instants, montrait l’agonie du jeune photographe de l’agence EPA, Lucas Dolega tué à Tunis, en 2011, d’un tir de grenade lacrymogène… La justice a donné raison à sa compagne pour obtenir la suppression de 2’30 sur 74’, et depuis Amine Boukris reçoit des courriers d’avocat à chaque fois que le film est projeté dans un festival. Cette semaine c’est pour le Festival des Films du Monde de Montréal…

Entendons nous, je ne suis pas pour que la vidéo de l’exécution de James Foley soit diffusée au journal télévisé, ni que la presse se complaise dans l’imagerie inépuisable des horreurs dont l’humanité est capable, mais je suis pour que la vérité soit photographiée, filmée, décrite sans complaisance, sans censure. De cela le journalisme est comptable et la profession ne peut pas justifier une censure plus pointilleuse sur la mort des journalistes que sur celle des citoyens lambda. Il s’agit de sa crédibilité, déjà trop entamée dans l’esprit du public.

Dernière révision le 14 février 2025 à 10:45 am GMT+0100 par la rédaction

Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi

Qui sommes nous ?

Qui sommes nous ?