Jean-Marie Donat est un collectionneur, éditeur et artiste passionné par ces photographies qu’on appelait avant d’amateurs et que l’on nomme vernaculaires aujourd’hui.

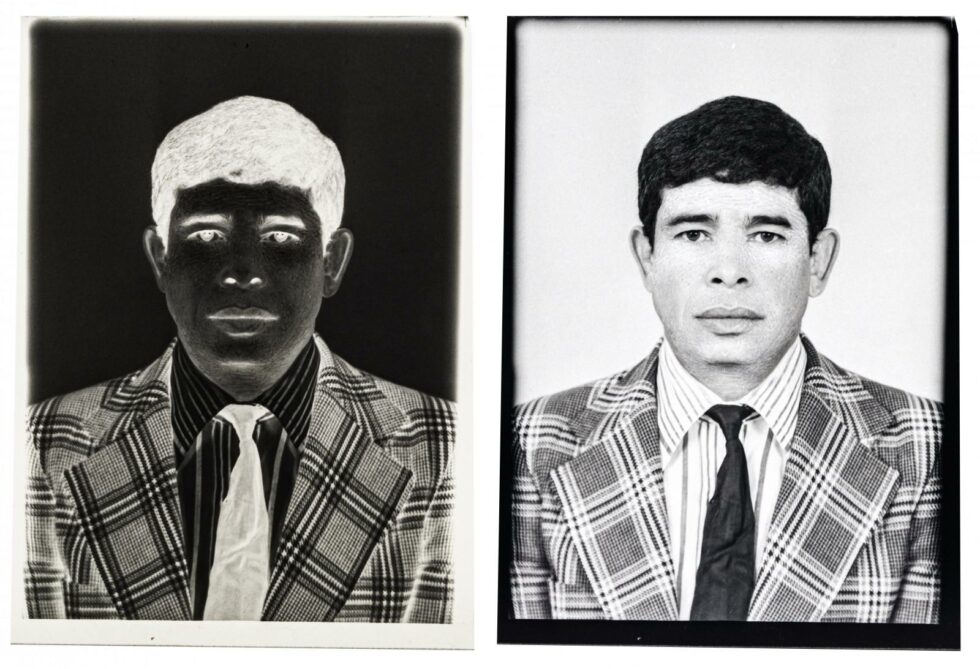

Inlassable arpenteur d’une mémoire visuelle modeste mais très précieuse, Jean-Marie Donat organise et met en lumière des ensembles iconographiques issus de sa collection avec la volonté de nous proposer une relecture bienvenue de notre histoire collective. Ses images, sans prétention artistique, sont de véritables marqueurs historiques et sociologiques, et si elles sont banales individuellement, elles prennent, une fois rassemblées, une toute autre dimension dont l’intérêt résonne fortement avec l’actualité et qui appelle à réflexion. Cette fois-ci l’auteur nous propose une histoire dans l’Histoire à partir du fond photographique d’un studio marseillais qui dans les années 60 a vu passer devant son objectif des hommes et des femmes qui « dans un bateau plein d’émigrés, venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris » comme le raconte Pierre Perret dans sa chanson Lily. Ces images seront exposées pendant les rencontres d’Arles et font l’objet d’un livre aux éditions Delpire & Co.

Entretien avec Jean-Marie Donat

De quoi parle « Ne m’oublie pas » ?

« Ces images proviennent des archives du studio Rex dans le quartier très populaire de Belsunce à Marseille, entre la gare Saint-Charles et le Vieux Port. Ce studio photo a été créé vers 1924 par un homme qui s’appelait Assadour Keussayan, un Arménien qui adolescent avait fui la Turquie à cause du génocide, toute sa famille ayant été massacrée. Après être passé par le Liban, la Syrie, il est finalement arrivé à Marseille, initialement une simple étape sur un chemin qui devait le conduire en Californie mais où il se fixera définitivement. Il fait plein de petits boulots, apprend sur le tas le métier de la photo et monte un petit studio dans l’entre deux guerres. A force de labeur, il se constitue une clientèle dont des soldats des troupes coloniales qui sont stationnées dans la ville et qui viennent se faire tirer le portrait. Après la seconde guerre, ses enfants, Germaine et Grégoire, viennent travailler avec lui, le fils reprenant l’affaite à la mort du père. Ils vont connaître alors les premières vagues de migrants venus d’Afrique dans les années 60. Belsunce, c’est le quartier de l’immigration situé à proximité du port où accostent les bateaux et où des rabatteurs prenaient sous leur coupe les nouveaux venus. Ceux-ci restaient dans le quartier le temps de faire leurs papiers, de trouver une embauche et partaient ensuite, ce n’était qu’un lieu de passage. Le studio était proche d’un centre administratif qui s’appelait « la maison de l’étranger » où on faisait les permis de séjour et de travail. La clientèle était composée à 80 % d’immigré surtout Nord Africains mais aussi subsahariens venant du Mali, du Sénégal, du Niger, de la Côte d’Ivoire ainsi qu’une grosse communauté comoriennes. Ils venaient d’abord pour les photos administratives. Il y a aussi la photo de studio comme on faisait à l’époque, une grille en fer forgé, un petit bouquet de fleurs en plastique, les hommes très bien habillés, sur leur 31. Ce que je présente à Arles, c’est la période du fils, pas celle du père. Parce que ce qu’il faut savoir, c’est que, tous les dix ans, ils détruisaient les archives pour deux raisons. Manque de place et peur d’un contrôle fiscal qui en comptant le matériel archivé pouvait déterminer l’activité et donc la taxation. Mais vers 1965, Grégoire a commencé à conserver les photos réalisées, ce qui constitue aujourd’hui une archive de milliers de clichés. »

Comment s’est faite la découverte de ces archives ?

« Je suis passionné par la photo vernaculaire depuis quarante ans et j’ai un réseau de gens qui me connaissent et, sachant ce que je cherche, m’informent à l’occasion. Un jour on m’a envoyé une vingtaine d’images de négatifs, chacune composée de huit portraits genre photomaton ce qui, a priori, ne m’intéressait pas vraiment. Mais après réflexion, et les avoir converti en positif, je découvre qu’il n’y a que des hommes, à l’évidence des Maghrébins, tous avec une moustache et bien sapés et je décide d’acheter le lot. A ce stade là, difficile d’en faire quelque chose qui ne prêtera pas le flan à une récupération raciste genre «Regardez ! Les arabes sont partout !» d’autant que l’aspect super sérieux des gens peut faire fiche de police. Je met alors de côté et recontacte mon vendeur pour demander si il n’y aurait pas autre chose et je découvre les photos de studio où il y a quelques familles, ce qui donne une autre dimension à la chose. Pour éviter que cette archive ne soit éparpillée, je décide d’acheter le reste dans lequel je trouve également des photos de portefeuille. Ce sont les images que les mecs avaient sur eux quand ils ont traversé la Méditerranée. Ça avait été déposé au studio pour trois choses : faire des duplicatas, des agrandissements et des photomontages parfois colorisés. Là je me dis que c’est vraiment l’histoire de l’immigration par la photo avec toute une typologie qui raconte une histoire. Tout d’abord, les photos de portefeuille traversent la Méditerranée, d’Afrique vers la France, un souvenir que les gens avaient sur eux. Ensuite, la photo administrative est faite en France pour y servir et y rester. Troisièmement la photo de studio prise en France qui retraverse la Méditerranée dans l’autre sens et veut dire « je suis bien arrivé, je m’intègre, je travaille, j’ai de l’argent, je vais vous envoyer des mandats. » Et enfin les montages faits à partir des images de la première catégorie qu’on garde dans sa chambre ou qu’on ramène au pays. La boucle est bouclée. »

Mais pourquoi ces photos n’ont pas été récupérées par les gens photographiés ?

« Pour ce qui est des photos administratives, on les conservait pour d’éventuels retirages. Pour les autres, soit, entre le moment du dépôt et celui où il fallait revenir les chercher, les gens étaient partis travailler à l’autre bout du pays et ne reviendraient plus à Marseille. Soit ils n’avaient pas anticipé le coût d’une photo de studio ou d’un photomontage qui étaient chers à l’époque et représentaient beaucoup d’argent pour un immigré. Donc on ne venait pas les récupérer faute de moyen. Bien que ce qui est parvenu jusqu’à nous ne soit qu’une petite partie de ce qui a été réalisé au fil des ans, dans ma collection il y a environ quatorze mille photos administratives, cent cinquante de studio, un peu moins de mille de portefeuille et une petite vingtaine de photomontages. »

Finalement, qu’est-ce que ça raconte ?

« Plus que l’histoire du studio Rex, c’est le prétexte à raconter autre chose. Ce que j’aime beaucoup, c’est que c’est une petite histoire régionale, celle d’un modeste studio de quartier qui est le reflet d’une histoire universelle. La même qu’avec les Polonais, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Indochinois. C’est ça qui est intéressant dans ces photos. La première chose qui m’a vraiment frappé, c’est que ces hommes te regardent en face alors qu’à l’époque, ils étaient plutôt du genre à longer les murs, à essayer de se faire un peu transparents. Et là on se rend compte qu’il y a une humanité. Avec les photos où il y a une femme, des enfants, des parents, des copains, ce ne sont plus les travailleurs immigrés, mais c’est Monsieur Mohamed, Monsieur Mourad, ça redonne un nom à des visages anonymes. Par cette identité, ça restitue une dignité à des gens habituellement invisibles.

Une chose aussi que je voudrais exprimer dans l’expo et le livre, c’est qu’il s’agit d’une histoire d’attente. Attendre de pouvoir partir, une fois arrivé à Marseille attendre pour les papiers, pour une chambre, pour du travail. Et en même temps, sa femme et ses parents attendent de ses nouvelles, un peu d’argent. L’attente pour repartir au pays en vacances et au bout d’un moment, l’attente de la famille que l’homme reparte parce que plus longtemps il est là moins l’argent rentre. Et finalement, c’est aussi la même chose avec ces photos qui sont restées en attente dans des boites pendant des décennies. Et puis, quand je vois ces hommes et ces femmes, je pense à ceux qui sont actuellement en perdition en Méditerranée. Ça entre en résonance avec quelque chose qui n’a jamais été aussi dramatiquement présent. »

Exposition

Rencontres d’Arles, du 03 juillet au 24 septembre 2023

Livre

Livre

Ne m’oublie pas. Belsunce, Marseille 1965-1980

Jean-Marie Donat

Textes : Souâd Belhaddad

Ed. Delpire & Co

17 x 24 cm, 352 pages, 49 €

Dernière révision le 29 octobre 2024 à 12:17 pm GMT+0100 par

- Adam Bujak

Photographe de la foi

et de la tradition polonaises - 18 avril 2025 - Alan Adler

L’homme le plus photographié d’Australie - 11 avril 2025 - Vidéosurveillance algorithmique

Le doigt dans l’engrenage sécuritaire ? - 4 avril 2025

Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi

Qui sommes nous ?

Qui sommes nous ?