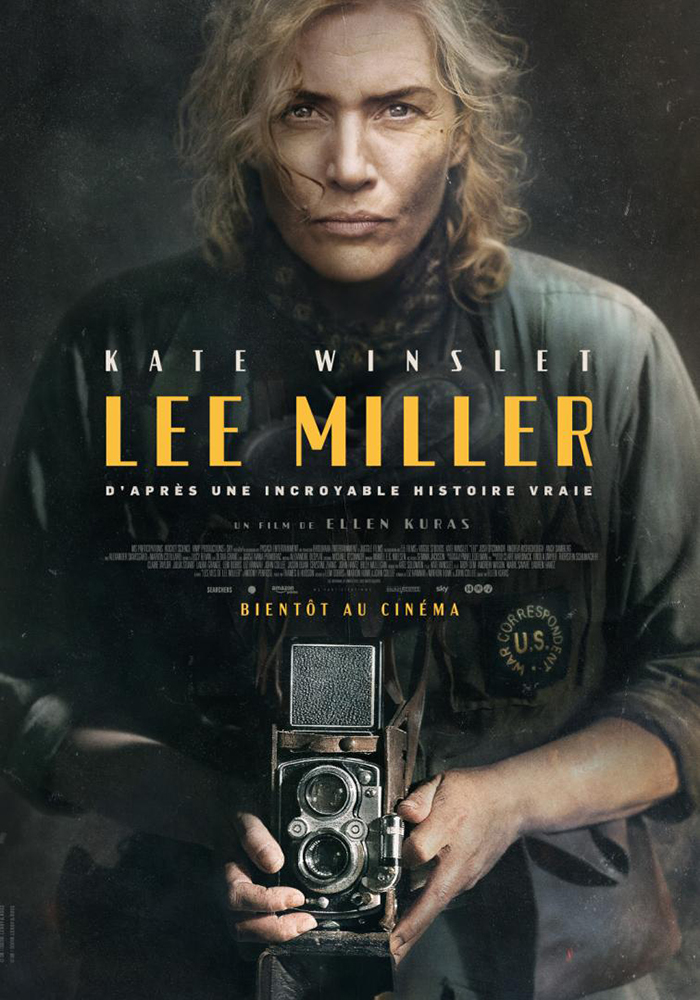

Le plus récent, sorti il y a quelques semaines, Lee Miller, raté ou réussi ? La question se pose selon que l’on regarde le film sous l’angle purement cinématographique, comme spectateur grand public, comme historien ou comme photographe.

Cumulant le statut d’ancien photographe, de réalisateur de télévision et d’historien… tout étant plutôt bon public, je vais essayer de répondre à cette délicate question. Tout d’abord, qu’y avait-il avant Lee Miller ? Si l’on en comprend bien, pas grand-chose. Le film démarre dans les années 70, par une scène où Lee, âgée, est interviewée sur son passé.

Tout commence donc, avant-guerre, par une scène dans un lieu que l’on comprend être la Côte d’Azur. Un groupe de personnes, les femmes seins nus, les hommes en maillot de bain, discutent et fument. Lee également seins nus, discute quand arrive un personnage dont on croit comprendre qu’il est artiste et galeriste et, au détour d’une phrase, qu’il expose Lee. Elle existe donc ? Comme modèle, comme photographe, comme peintre, on n’en saura pas plus. Précisons que la scène en question est représentée par une photo bien connue avec comme protagonistes, outre Lee Miller, Man Ray, son ex-amant, Paul Eluard, Pablo Picasso et leurs copines du moment.

Après quelques péripéties amoureuses, la voici à Londres au début de la guerre, dans les locaux de Vogue Grande-Bretagne. Elle se fait annoncer et là, plusieurs personnages. Un snob, arrogant et prétentieux, nommé Cecil Beaton. Qui est-il ? On ne sait pas trop, si ce n’est qu’il participe à la mise en page du journal. C’est lui qui, pourtant qui va nous aiguiller. Il accueille le jeune femme par : « LA (majuscules dans la voix) Lee Miller ?! ».

Ainsi donc, elle est connue et avec l’autre personnage, rédactrice en chef du journal à qui Lee présente son book (!), il est désormais clair qu’elle est photographe Quelques pages du book hâtivement feuilletées et l’on devine des photos de mode, d’art et des solarisations. Tiens, au passage, l’un des personnages du début est Man Ray, sans identification plus précise, à côté de Paul (Eluard semble t-il, mais ce sera une certitude plus loin et Pablo, un chauve espagnol). On ne saura donc pas que Lee a été la maîtresse, l’égérie puis la doublure photographique de Man Ray, notamment pour les solarisations.

Encore quelques péripéties et deux ou trois apparitions du snob prétentieux, dont on ne saura jamais qu’il a été l’un des photographes les plus connus de cette époque en Grande-Bretagne et voila Lee qui veut partir à la guerre. Mais la misogynie de l’armée anglaise l’empêche de se rendre au front, ce qui l’oblige à rester à l’arrière, sur le sol anglais. A partir de là, chaque séquence est une illustration d’une photo connue de Lee Miller (comme celle du début du film). Les deux jeunes femmes masquées, casques sur la tête, les servantes du canon anti-aérien posant devant leur artillerie, les bas de femmes dans l’encadrement de la fenêtre d’un baraquement féminin d’un camp d’aviation, etc. Une séquence, une photo. En passant, une légère erreur : pour les besoins du film, la caméra filme le cadre dans la fenêtre du Rolleiflex de Lee… à l’endroit !

Apparaît un nouveau personnage qui va être omniprésent durant toute la suite : David Scherman, photographe pour Life, dont on comprend qu’il est correspondant de guerre accrédité. Pendant toute la durée du film, il fait l’assistant, le chauffeur, le « crapaud mort d’amour », l’amant peut-être, mais photographe, pas vraiment. D’ailleurs, il a un seul appareil photo, un Contax mono objectif, semble t-il, que l’on verra peu de toute façon, puisque curieusement Scherman le garde constamment dans son étui pour ne le sortir que de temps en temps.

Miller se fait accréditer par l’armée américaine, moins misogyne semble t-il (le film est américain) donc, elle part en France… à l’arrière. Même série de séquences illustrant des photos notamment les femmes tondues en Normandie. Arrivée à Paris, elle se rend chez une amie, dont on comprend qu’elle a été arrêtée par les Allemands, dans une séquence confondante de ridicule et même gênante avec un jeu très exagéré de Marion Cotillard dans un décor grotesque, en rien parisien, une ruine dévastée décorée, on ne sait pourquoi, d’un drapeau nazi. La séquence nous montre la révélation des arrestations perpétrées par les Allemands avec Paul Eluard, qui dans le film, n’a écrit que le poème « Liberté, j’écris ton nom » et dont on ne saura jamais qu’il était communiste.

Lee Miller part en Allemagne, toujours avec David Scherman qui lui sert de chauffeur, contre l’avis de son mari (le galeriste du début du film), pour découvrir (vaguement) l’ampleur des destructions mais, surtout, un camp de concentration, un peu étrange dans sa reconstitution, avec des déportés trop bien habillés et nourris de pain par l’armée américaine. Occasion, en trois séquences de nous montrer trois prises de vues de déportés assassinés dans un wagon et un baraquement, ainsi que le regard triste et apeuré d’une petite fille. L’horreur du lieu étant illustrée par ce qu’on devine être l’odeur de la mort (Lee et David se masquant le visage). Lee étant bien plus courageuse que David puisqu’elle ne vomit pas et qu’elle rentre dans un wagon photographier de l’intérieur un cadavre face à des infirmiers militaires. David, de son côté, va faire des photos mais on ne sait pas de quoi ou de qui. D’ailleurs est-il vraiment photographe ou seulement l’assistant de Lee ? Il craque et révèle ainsi sa judaïté qui l’angoisse par rapport à ce qu’il vient de voir.

Puis, en point d’orgue, arrive la célèbre photo de Lee, nue mais sans les tétons visibles, impossibles à montrer à l’époque, dans la baignoire d’Hitler. Contrairement à ce que laisse penser le film, c’est bien Scherman qui prend la photo, qui est une composition, et non Lee dont on nous laisse penser qu’elle organise tout et, pourquoi pas, se met en scène avec un retardateur.

« Believe it »

Avant-dernier épisode, elle découvre, rentrée à Londres, que ses photos de déportés n’ont pas été publiées par Vogue Grande-Bretagne, mais que la rédactrice en chef tente de les faire publier dans Vogue US… et fin de la guerre…

Retour aux années 70, où l’on comprend qu’elle n’a plus fait de photos, qu’elle a été une mauvaise mère et que même ses enfants ignoraient tout de son activité de photographe (de guerre ou en général ?). Le film oublie de préciser que ses photos des camps ont été effectivement publiées par Vogue US, en 1945, sous le titre « Believe it » (Croyez le). Le générique de fin reprend toutes les photos originales qui ont été utilisées pour les séquences du film.

Pour l’œil photographique, il n’y aucune émotion dans les prises de vues ni dans le contenu des photos. En fait, tout tourne autour de la personne même de Lee Miller, et puisqu’on oublie qu’elle a été photographe avant la guerre, quelle peut bien être sa motivation photographique avant la simple curiosité et la lutte contre les préjugés masculins qui semblent être ses moteurs durant tous le film. Est-elle journaliste, photographe, photoreporter, au fond on n’en saura rien. Mais l’essentiel est peut-être la candidature de Kate Winslet à un oscar pour sa performance, quand bien même, dit-on, l’actrice a porté le projet.

Du point de vue du grand public, le film a le mérite de révéler un personnage inconnu. On pourrait imaginer, de manière plus intéressante et réellement photo journalistique, au hasard, des biopics sur Gerda Taro en Espagne ou Catherine Leroy au Vietnam… Mais elles ont le tort d’être pour l’une, communiste et allemande, pour l’autre, française, ce qui pour Hollywood est évidemment problématique.

Ce qui est intéressant, c’est le regard porté sur les films dans lesquels la photo est le sujet principal. Il y en eu quelques-uns ces dernières années et, souvent, la critique ne les a pas vu de cette manière.

Ainsi, Civil War. Il y a peu, j’étais à une conférence de Dominique Moïsi, grand spécialiste de politique internationale. Au détour de la causerie, il cite le film en avertissant que, de se son point de vue, il est mauvais. Selon le synopsis officiel : « Dans un futur proche, une équipe de journalistes voyage à travers les États-Unis au cours d’une guerre civile qui s’intensifie rapidement et engloutit le pays tout entier. Ils risquent leur vie pour continuer à informer, dans un pays dont le gouvernement est devenu une dictature, tandis que des milices extrémistes commettent régulièrement des actes de violence politique. » Dit comme ça, le film vendu comme une dystopie dans l’hypothèse d’une victoire de Trump, est effectivement trompeur car, en fait, la presque totalité du film est consacrée à cette équipe de journalistes chevronnés, une photojournaliste vétéran de toutes les guerres, un journaliste casse-cou et un rédacteur de presse écrite, vieux sage qui a tout vu. Au milieu de tout ça une jeune femme qui veut absolument devenir photojournaliste et qui s’incruste.

Au fil du film, on voit progressivement le transfert de la photojournaliste confirmée vers sa cadette qui en fait, contre son gré, son mentor et son maître d’apprentissage.

Ce qui frappe dans le film, ce n’est pas le décor dystopique qui ne sert que de trame, la guerre civile pouvant avoir lieu n’importe où avec les mêmes personnages. Ce qui est passionnant et bien fait, c’est la passation qui ne se montre pas par des photos visibles à l’image mais par le placement de la jeune apprentie qui, au fur et à mesure du film, prend de mieux en mieux ses marques et, progressivement, se professionnalise. Pour un photographe, sa façon de se positionner est évidente et le passage de l’ancienne à la nouvelle est parfaitement réussi. Le film n’est donc pas ce qu’a vu la critique ou un spécialiste de politique internationale. Mention pour Kirsten Dunst qui joue la photojournaliste et Cailee Spaeny, la débutante.

Minamata, le film

En 2020, c’est le biopic de William Eugene Smith, qu’on ne présente plus, de son célèbre reportage au Japon, à Minamata, titre du film. Le problème du film n’est ni son contenu, globalement fidèle à la réalité, ni l’analyse de la critique, mais la personne de l’acteur qui interprète Smith. En l’occurrence Johnny Depp, à l’époque, visé par une enquête judiciaire pour violences conjugales. Le film est enterré par la MGM et seulement visible sur certaines plateformes. Quasiment invisible, presque personne ne l’a vu en France et les critiques souvent sur la forme plutôt que sur le fond, n’ont apporté aucun éclaircissement sur son contenu et la personnalité de Eugene Smith à cette période de sa vie. Le film devrait être vu avec un regard neutre et apprécier ce qu’est le travail d’un photojournaliste qui explore une seule situation, sous tous ses angles, avec comme désir la révélation d’un scandale. D’autant que l’affaire relatée dans Minamata est sans doute le premier grand reportage photographique dans l’histoire de l’écologie.

Egalement en 2020, un film différent dont la photo est le ressort principal. Cette fois, il ne s’agit pas d’un photoreporter. La Famille Asada relate l’histoire (vraie) de Mashadi Asada. Le jeune homme suit les traces de son père qui fait des photos de famille « mises en scène ». Il perpétue la tradition familiale en leur donnant une nouvelle dimension. Il commence par photographier ses proches en leur demandant de se déguiser en ce qu’ils auraient eu envie de faire (pompier, pilote de chasse, épouse de yakusa etc.). Puis, en fait son métier et sillonne le Japon en photographiant les envies des gens par le déguisement et la composition. Le film change de dimension par l’évocation du tsunami de 2011. Asada décide de se porter volontaire et d’aider les rescapés en récupérant, nettoyant et exposant des milliers de photos retrouvées dans les décombres. En tout, 60 000 photos rendues aux victimes de la catastrophe. Un film émouvant et réussi sur la place de la photo dans la vie quotidienne.

Enfin, un film plus ancien (2013) où, là encore, la photo et le photographe jouent un rôle important, mais comme trame cette fois-ci. La Vie rêvée de Walter Mitty raconte l’histoire d’un employé au service négatifs de Life. Il reçoit au journal la pellicule d’un photographe renommé accompagné d’un cadeau d’anniversaire, un portefeuille. Le photographe recommande la photo du négatif no 25 pour la couverture du magazine à venir, dernier numéro papier avant le passage au tout numérique. Étrangement, le no 25 n’est pas avec les autres sur la pellicule. Walter décide de retrouver le photographe pour savoir où est passé le négatif. Guidé par les autres photographies de la pellicule, il part pour le Groenland puis pour l’Islande au moment de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull. Il perd la trace du photographe après avoir échappé à l’éruption du volcan.

Rentré aux États-Unis, il est renvoyé du magazine, en partie pour avoir perdu le précieux négatif. Dépité, il repart à la recherche du photographe et se rend en Afghanistan. Il s’y rend, gravit le plus haut sommet du pays, le Nowshak, et le retrouve enfin. Ce dernier lui révèle que le négatif est dans le portefeuille qu’il lui a offert. Rentré aux États-Unis, Walter retrouve le négatif qu’il remet à ses anciens collègues, sans le regarder. Il finit découvrir la couverture lors de la parution du magazine : une photographie de lui-même en train d’observer des négatifs devant les locaux du magazine, accompagné du titre : « Dernier numéro, dédié aux gens qui l’ont rendu possible. » Un périple porté par Ben Stiller et Sean Penn qui interprète le photographe. Cette dois, il s’agit d’une ode nostalgique envers la presse traditionnelle sur papier et de la photo argentique. C’est un peu la mort de l’un et de l’autre qui est regrettée.

- Mes débuts sur la Une - 11 avril 2025

- Irlande : dernier reportage photo,

et mes débuts à la télé … - 4 avril 2025 - A propos de Lee Miller

Des films de photos et de photographes… - 8 novembre 2024

Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi