Le 30 avril 1975, Saïgon tombe. La capitale du Sud-Vietnam s’effondre sous l’assaut de l’Armée populaire vietnamienne, mettant un terme à l’un des conflits les plus dévastateurs de la deuxième partie du XXe siècle. Ce jour-là, le monde découvre les visages de la défaite, du chaos, de la fin d’une époque. Des images nous sont restées grâce aux photographes demeurés sur place devenus les témoins de l’Histoire, armés de leurs seuls appareils photo.

« Il y a dix ans, j’ai vu les premiers marines débarquant sur la plage de Da Nang, accueillis par de jolies vietnamiennes en robe de soie blanche qui leur passaient des colliers de fleurs autour du cou. Aujourd’hui, je viens de voir des marines injuriés, griffés, bousculés par des dizaines de vietnamiennes semblables à celles que j’avais vues en 1965, parce que les soldats les empêchaient de monter dans les derniers hélicoptères du salut. »

C’est l’une des dépêches que Peter Arnett, correspondant d’Associated Press à Saïgon et futur Prix Pulitzer, envoie le 30 avril 1975 à son agence. La veille au matin, les troupes nord-vietnamiennes ont entamé leur marche victorieuse vers la capitale et entrent dans la ville aux premières heures du 30. De nombreux journalistes couvrent les événements dont beaucoup de photographes. Ils sont américains, français, néerlandais, japonais, vietnamiens. Tous ne resteront pas jusqu’à l’assaut final mais tous savaient qu’ils vivaient les dernières heures d’un monde, dans une ville qui dans quelques heures ne s’appellerait plus Saïgon mais Ho Chi Minh Ville. Ils étaient là, dans les rues en proie à la confusion ou la panique, au plus près de l’événement, au mépris du danger. Certains travaillaient pour de grands magazines comme Time, Newsweek ou Paris Match, d’autres pour leurs agences comme Associated Press, United Press International, Gamma ou Sygma. Certains encore étaient indépendants ou correspondants de guerre chevronnés.

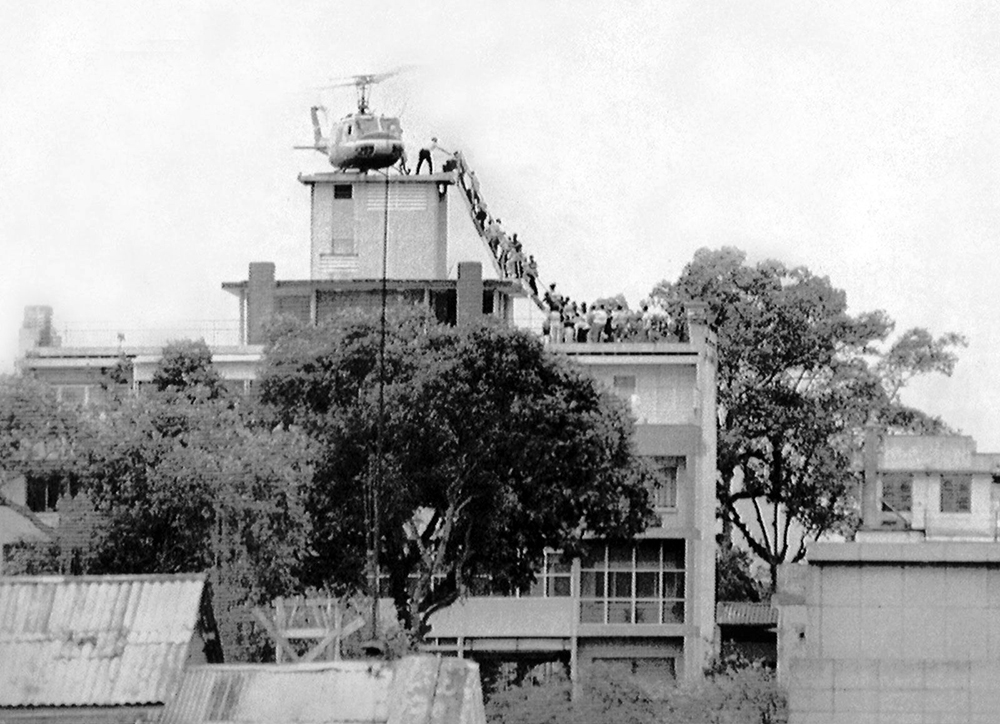

L’une des images les plus célèbres de cette période qui va symboliser la panique qui a saisit la ville, est celle prise par Hubert van Es, photographe néerlandais de l’agence United Press International. « Vers 14h30, alors que je travaillais dans la chambre noire, j’ai soudain entendu mon collègue Bert Okuley crier : « Van Es, viens ici, il y a un hélicoptère sur ce toit ». J’ai pris mon appareil photo et l’objectif le plus long qui restait dans le bureau, ce n’était qu’un 300 millimètres, mais il devait faire l’affaire, et je me suis précipité sur le balcon. » On voit sur sa photo une file de civils grimper à une échelle vers un hélicoptère posé sur le toit d’un bâtiment. Ce cliché, souvent interprété comme la dernière évacuation de l’ambassade des États-Unis, en fait le bâtiment abritant la CIA, est devenu une icône de la débâcle américaine, exprimant en image l’abandon, la peur, la ruée dans une fuite souvent impossible.

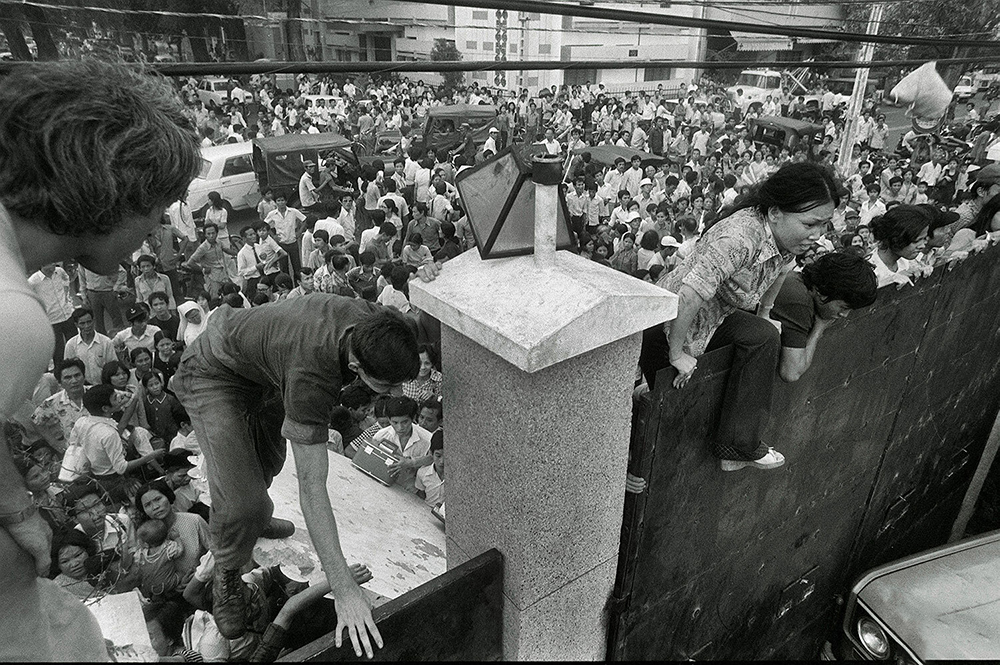

Mais l’histoire visuelle de la chute de Saïgon ne se résume pas à cette seule photo. Elle se décline en dizaines d’autres images prises en quelques jours. Les personnels américains et leurs collaborateurs locaux courant pour grimper dans les hélicoptères. La foule amassée devant l’ambassade des Etats Unis tentant de franchir les murs hérissés de barbelés. Les équipements et uniformes abandonnés par les soldats sud-vietnamiens qui jonchent les rues. Les civils par milliers fuyant sur des routes encombrées ou essayant de trouver une place sur des bateaux déjà surchargés proches du naufrage. Et puis, il y a les véhicules de l’armée du nord qui avancent dans les rues sans rencontrer de résistance, des grappes de soldats du Viet Minh juchés dessus. Et le point d’orgue de cette journée tellement particulière: les chars qui pénètrent dans le palais présidentiel marquant définitivement la fin d’un conflit long de presque trois longues décennies, baptisé la « guerre des Dix Mille Jours » par les Vietnamiens. Des images qui racontent la déroute d’un régime et la fin d’une époque et sont aussi le témoignage du sang-froid et du courage dont ont fait preuve celles et ceux qui les ont prises.

Parmi ceux présents ces jours là, il y a les américains Dirck Halstead, David Hume Kennerly, Peter Arnett, Nik Wheeler pour United Press International, le staff d’Associated Press Frances Starner, Matt Franjola, Neal Ulevich, Nick Ut, Sarah Errington, Yves Billy, Jacques Tonnaire, le japonais Hiroji Kubota, l’indien Nayan Chanda, le philippin Willie Vicoy pour United Press International. Les français sont également très présents. Tout d’abord, des femmes comme Françoise Demulder et Catherine Leroy et puis Gilles Virgili qui travaille pour Paris Match, Philippe Buffon, Yves-Guy Bergès, Jacques Pavlovsky de Sygma, Jean-Claude Labbé de Gamma. Hervé Gloaguen deVIVA est aussi de la partie. Arrivé l’avant veille, il raconte alors qu’il est le 30 à l’hôtel Continental point de chute de la presse étrangère:

« Soudain une clameur « les chars viets sont dans les faubourgs ! On se bat à l’aéroport ! »On s’est bricolé un gros badge bleu blanc rouge avec l’inscription « bao chi phap » (presse française), on ne veut pas être pris pour des américains. Sortir, attendre ? Chacun gamberge. C’est l’attente de quelque chose d’historique, d’essentiel. A saïgon ce 30 avril 1975, notre conscience fait jeu égal avec notre inconscience. J’ai envie de retourner à l’ambassade américaine, j’ai vu l’avant, je veux voir l’après. Vingt minutes plus tard, nous y sommes avec deux amis. Je remonte seul vers le grand bâtiment de béton blanc. Le contraste avec l’agitation d’hier est frappant. Hier c’était une forteresse assiégée, aujourd’hui c’est une grand navire abandonné. Coup d’oeil dans le viseur, je cadre large pour avoir l’ambassade et le vide autour. Surgit une jeep avec trois soldats sud-vietnamiens, elle ralentit, entre dans mon cadre, ils m’ont vu, je suis seul dans la rue. Ils s’arrêtent. Un soldat vient fusil d’assaut pointé sur moi, il m’enlève les appareils que j’ai autour du cou, puis mon sac avec mes films, monte dans la jeep qui repart. Je suis au Vietnam depuis deux jours et je me suis fait voler mon matériel! Retour à la voiture, mes amis n’ont rien vu mais il me reste quand même un appareil qui était caché sous mes vêtements et puis Gilles Virgili de Paris Match me prêtera un boitier et un téléobjectif, Alain Garnier un Leica. Un peu plus tard, de retour au Continental, c’est le branle-bas. « Ils sont en ville ! » Tout le monde sort de l’hôtel, à cinquante mètres un attroupement. Un corps en uniforme de gradé de la police gît par terre face au monument dédié au soldat sud-vietnamien. L’endroit est symbolique, l’homme vient de se tirer une balle dans la tête. Mais voilà une jeep qui remonte la rue en klaxonnant furieusement. A bord, des civils armés jusqu’aux dents brandissent un drapeau à bandes bleue et rouge et étoile jaune au milieu, celui du FLN, des vietcong. Nous filons au palais présidentiel. La grille est défoncée, la pelouse labourée par les chenilles des chars T-54 stationnés là canon braqué sur le bâtiment. Odeur d’huile et d’essence, grand silence. Pas un tir, pas un cri. On dirait que l’armée a coupé le contact de ses moteurs. Je contourne les pelouses, gravis les marches du perron. Pas de garde, pas de sentinelle. La grande porte est largement ouverte, j’entre. A l’intérieur, des soldats, l’arme au poing, montent et descendent le grand escalier qui mène au salon de la présidence. iIs sont jeunes, rigolards, fatigués. Dans les salons de l’ex-République du Sud-Vietnam, les bo doi foulent les épais tapis avec leurs sandales en pneu de camion. Du bout de leur armes, ils tâtent les canapés moelleux et s’y assoient en riant. Pour une minute, ils jouent au président. »

Photographier dans le chaos n’avait rien d’héroïque, c’était une nécessité intérieure, une sorte d’automatisme, malgré la peur qui était partout. « Je n’ai pas dormi et je me suis efforcé de photographier chaque minute de ces derniers jours. » (David Hume Kennerly). Les rues résonnaient de rumeurs: « les chars nord-vietnamiens approchent, il y a des tireurs sur les toits, des agents du Viet Cong sont infiltrés en ville, l’aéroport a été bombardé, les exécutions sommaires ont commencé ». Ce n’était pas seulement des images qu’ils capturaient, c’était une preuve, un geste de mémoire. Les photographes savaient qu’ils risquaient gros, non seulement leur vie, mais aussi la perte de leurs films, résultat matériel de tous leurs efforts. Certains les ont caché dans leurs vêtements, d’autres les ont confiés à des diplomates, parfois même à des inconnus. L’urgence n’était pas uniquement de photographier, mais aussi de sauver ces images pour qu’elles ne soient pas confisquées ou détruites.

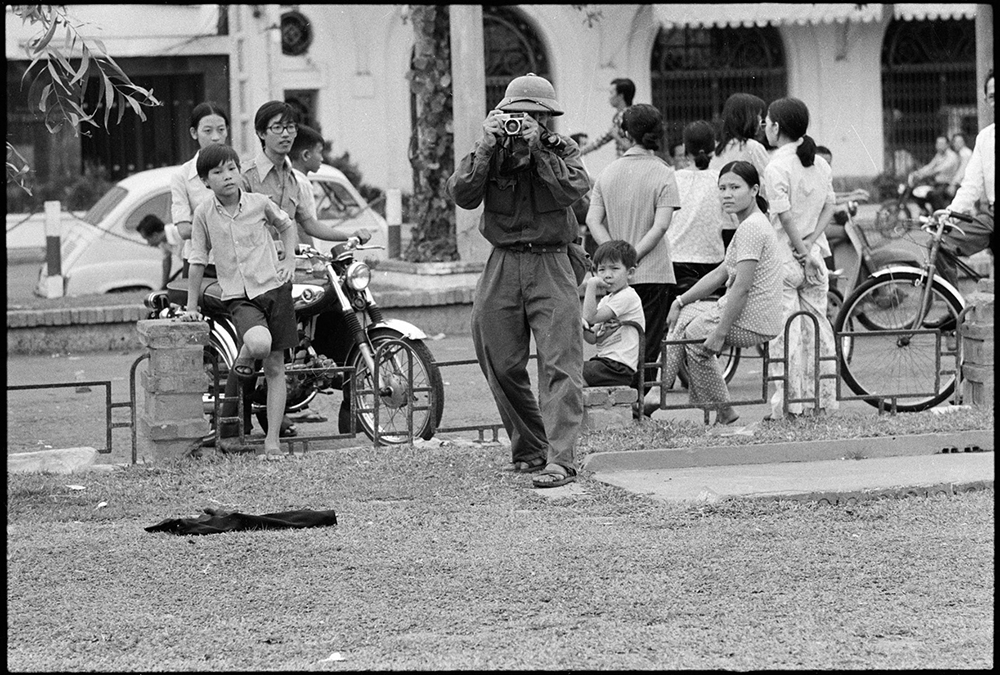

Il y avait aussi les photographes vietnamiens, trop souvent oubliés dans les récits occidentaux : Dinh Quang Thanh, Hua Kiem et Doan Cong Tinh qui accompagnaient les troupes nord-vietnamiennes ainsi que Duong Thanh, Nguyen Khao, Pham Khac, Thai Khac Chuong. Ceux-ci restaient même si ils savaient que leurs travaux ne seraient peut-être jamais publié. Ils avaient grandi avec la guerre et ce jour-là, photographiaient la fin d’un monde familier et le début d’un autre plus incertain. Quelques-uns furent emprisonnés après la réunification, d’autres retournèrent à l’anonymat. Leurs négatifs, parfois, dorment encore dans des boîtes, oubliés de tous.

Photographier la chute de Saïgon, ce n’était pas simplement documenter un événement historique, ni simplement enregistrer une victoire ou une défaite. C’était raconter une rupture, la fin de la domination américaine en Asie, l’échec d’une politique, la douleur d’un peuple tiraillé entre deux mondes. Les photographes, même s’ils tentaient de garder une distance, voyaient les enfants abandonnés, les familles déchirées, les regards désespérés. Ils entendaient le bruit des hélicoptères, les coups de feu et les explosions au loin, le fracas d’un monde en train de se dissoudre. Ils étaient là parce qu’ils savaient que c’était leur place et que leurs photographies ne seraient pas de simples documents, mais des cicatrices qui jamais ne s’estomperaient ancrées pour toujours dans la mémoire collective.

A lire : La chute de Saïgon, Olivier Todd, Ed. Perrin (seul livre en français consacré à l’événement). Et quelques livres sur la guerre du Vietnam : Vietnam (Larry Burrows), Vietnam Inc. (Philip Jones Griffiths), Nam Contact (Tim page), Henri Huet : J’étais photographe de guerre au Vietnam (Horst Faas / Hélène Gédouin), Putain de mort (Michael Herr), L’innocence perdue (Neil Sheehan), Dépêches du Vietnam (John Steinbeck), Vietnam, la guerre en face (Peter Hamill / Associated Press)

Lire également : La guerre du Vietnam Vue par « Ceux du Nord

- Vietnam 1975

La chute de Saïgon dans l’oeil des photographes - 25 avril 2025 - Adam Bujak

Photographe de la foi

et de la tradition polonaises - 18 avril 2025 - Alan Adler

L’homme le plus photographié d’Australie - 11 avril 2025

Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi